SUB

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

Schriftliches

Kulturgut

Die SUB ist Mitglied

der „Allianz Schriftliches Kulturgut erhalten“. Sie

wurde 2001 als Interessenvertretung von Archiven und Bibliotheken mit

umfangreichen historischen Beständen gegründet. Ihr Ziel ist es, die Erhaltung

von schriftlichem Kulturgut als nationale Aufgabe zu etablieren und ein

öffentliches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass dieses Ziel einer beständigen

Arbeit bedarf.

Schriftliche Dokumente,

Bücher, Akten - erhalten, sichern oder wegwerfen?

Am 12.11.16 ist Nationaler Aktionstag für Bestandserhaltung

2016 In diesem Jahr richtet ihn die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek

(SUB)Göttingen im Historischen Gebäude Papendiek 14 von 14 bis 19 Uhr

ein Programm mit Vorträgen, Diskussionen, Führungen und Mitmachveranstaltungen

aus. Die Teilnahme ist kostenlos.

Programm

14:00 Uhr Begrüßung (Alfred-Hessel-Saal)

14:30 Uhr Podiumsdiskussion (Alfred-Hessel-Saal)

16:00

Uhr Vorstellung einzelner Projekte zu Konservierung und Restaurierung

schriftlichen Kulturguts (Vortragsraum)

-- Wasserschaden-Projekte (Dr. Johannes Mangei)

-- Kartenrestaurierung (Mechthild Schüler und Magdalena Schumann)

-- Die Sanierung einer halben Million brandgeschädigter Bücher mittels

Trockeneis und Aktiv-Sauerstoff (Renate van Issem

und Sandra Hildebrandt)

-- Rettung der Timbuktu-Manuskripte (Eva Brozowsky)

-- Bücher schützen beim Bauen und Möblieren (Almuth Corbach)

18:00

Uhr Abendvortrag „Zeitkapseln. Vom Nutzen und Nachteil des Wegwerfens"

von Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Detering (Akademie

für Sprache und Dichtung und Universität Göttingen)

Führungen

Treffpunkt für alle Führungen

ist der Info-Point im unteren Foyer des Historischen Gebäudes.

-- Restaurierungswerkstatt (14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr)

-- Ausstellung Conn3ct (14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 17:00 Uhr) „Conn3ct – 2 media, 1 story“, ein Projekt der Kulturerbebibliothek

Flandern und der Nationalbibliothek der Niederlande in Den Haag in Kooperation

mit der SUB Göttingen, demonstriert in einer interaktiven Ausstellung,

welchen Einfluss neue Medien auf die Menschheit und die Welt, in der wir

leben, haben. Sie stellt heutiger Social Media

einige der ersten gedruckten Bücher gegenüber, um zu zeigen, dass es sich

hierbei um entfernte Verwandte handelt.

-- Digitalisierungszentrum (15:00 Uhr, 16:00 Uhr und 17:00 Uhr)

-- Historische Bibliothek (15:00 Uhr, 16:30 Uhr und 17:30 Uhr)

-- Kartensammlung (15:00 Uhr und 17:30 Uhr)

Deutsche Sprache

Beiträge zur Entstehung einer

allgemeinen deutschen Hochsprache

- Ausstellung "Sprachkritik als Aufklärung - Die Göttinger 'Deutsche

Gesellschaft' im 18. Jahrhundert"

Ausstellung vom 16. 4. bis zum 21. 5. 2004 im Foyer

der SUB (Staats- und Universitätsbibliothek) Göttingen. Eröffnung am 16.4.04.

Öffnungszeiten Mo. - Fr.: 09.00 - 22.00 Uhr, Sa: 10.00 - 17.00 Uhr

|

Blick von der Galerie im 1. Stock auf die

Ausstellungsfläche im Erdgeschoß der SUB |

Es ist dem Augenschein nach eine Ausstellung von

aufgeschlagenen Büchern und erläuternden Schautafeln. Die Eröffnungsveranstaltung legt

die Vermutung nahe, dass diese Ausstellung darüberhinaus etwas zeigen will, was jedoch

nicht mit ausgestellten Büchern und Schautafeln allein vermittelt werden kann: der

mühevolle Entstehungsprozeß einer einheitlichen Deutschen Sprache wie wir sie heute

selbstverständlich zu nutzen gewohnt sind. Dieses zu beleuchten, war die Eröffnungsrede

des Prof. Henne aus Braunschweig nötig, ohne den gehört zu haben, der Besuch der

Ausstellung einen Großteil an Reiz entbehrt hätte.

Hatte der einleitende Redner nur davon gesprochen, dass wir für unsere Sprache selbst

verantwortlich seien und wir sie sich nicht selbst überlassen könnten, so nuancierte

Henne wohltuende mit dem Hinweis, die Pflege und Weiterentwicklung der Muttersprache durch

ein Volk könne sich nur in Freiheit entfalten. Jakob Grimm hatte ebendies vor 170 Jahren

in seiner Antrittsvorlesung "Über die Heimatliebe" formuliert.

Prof. Dr. Helmut Henne (TU Braunschweig, Seminar für deutsche Sprache und Literatur,

Abteilung Germanistische Linguistik) Dudenpreis 1995 |

Prof. Henne bewirkte beim Publikum durch überraschende

Performance ein Gefühl für Sprache: er begann seine Rede mit einer Begrüßung in

lateinischer Sprache und schien auch danach nicht geneigt zu sein, zu allen

verständlicher deutscher Sprache zurückzukehren. Das Publikum begann zu befürchten, er

beabsichtige einen längeren Vortrag ausschließlich in Latein zu halten. Aber nein, er

las lediglich den Anfang jener Antrittsvorlesung Jakob Grimms im Original.

|

Henne gelang es in seinem Vortrag eine gewisse Ehrfurcht

und Dankbarkeit hervorzurufen für den von ihm beschriebenen historischen Prozeß, der uns

schließlich eine verbindende Sprache bescherte, eine Sprache die geographische,

kulturelle und soziale Sprachgrenzen überwand.

Hochdeutsch konnte damals als überregionale Sprache nur etabliert werden indem es die

französische Sprache ablöste. dass sich die Wissenschaft einer einheitlichen Deutschen

Sprache bedienen möge, war zunächst einmal nur eine Forderung von Gottfried Wilhelm

Leibniz gewesen. Die Verbindung der wissenschaftlichen Sprachwelt mit denen der Kultur und

des Alltags und das auch noch über die Regionen hinweg war der nächste Schritt. Ziel war

die gemeine, wissenschaftliche und überregional verbindende Sprache. Die Durchlässigkeit

zwischen ästhetischer Sprache, Literatursprache, gelehrter Sprache und Alltagssprache

mußte gegen Widerstände jener durchgesetzt werden, die wie die Literaten abgeschlossene

Sprachenklaven beibehalten wollten.

Die Zeugnisse für diesen langwierigen Prozeß der Sprachvereinheitlichung sind

Wörterbücher wie z.B, das von Adelung der ein Standardwerk der deutschen Sprache

erstellte inclusive Orthographie, Wörterbuch sowie Hinweisen auf die Aussprache.

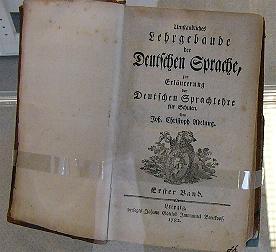

Johann Christoph Adelung (Bild links) Text auf dem Titelblatt rechts: "Umständliches

Lehrgebäude der Deutschen Sprache zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für

Schulen, Leipzig, Breitkopf 1782"

Im Zuge der Standardisierung gab es die Irrwege der

Sprachpuristen, die wie Kamper jeglichen Fremdeinfluß ins deutsche übersetzen wollten.

Es gab die Forderung nach sorgfältiger Differenzierung in der Sprache, weil dies die

Voraussetzung für deren Verwendbarkeit darstelle - von Henner erläutert am Beispiel

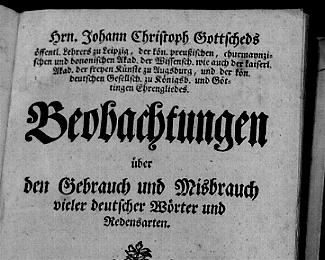

Landsmann und Landmann wie es Gottsched (eisnt Vorsitzender der Leipziger Deutschen

Gesellschaft) dargestellt hatte.

|

Johann Christoph Gottsched gründete 1727 in Leipzig die

"Deutsche Gesellschaft" - das Vorbild der Göttinger Deutschen Gesellschaft |

Schließlich interessant, dass Michaelis (zu dessen Ehren

das Michaelishaus in der Prinzenstraße benannt ist) sich irgenwann beklagte, dass zwar

die Predigten in Hochdeutsch gehalten würden, die Bauern diese aber nicht verstünden und

deshalb wieder niederdeutsch bei den Predigten eingeführt werden solle.

Mit Hilfe der ausgestellten Bücher und Schautafeln konnte man anschließend noch einmal

die Stationen nachverfolgen, die Henne in seinem Vortrag in flüssige Verbindung gebracht

hatte. Für den nicht spezialisierten Besucher wird sich die Ausstellung nur schwer

erschließen. Ob der recht teuere Katalog (16 Euro) hier weiterhilft, kann nicht beurteilt

werden, weil man sich seitens der Aussteller aufgrund von knappen finanziellen Mitteln

nicht dazu entschließen konnte, ein Exemplar für die Presse abzugeben. Allerdings wurde

glaubhaft versichert, der Katalog sei sowieso eher etwas für Wissenschaftler. Der Katalog

wird doch nicht etwa in Latein oder Französisch abgefaßt sein? Das würde einen

Rückfall in Zeiten vor der Einführung des allgemein verständlichen Hochdeutschen

indizieren.

Eröffnung der Ausstellung am 16.4.04 im großen Seminarraum

der SUB, Mit vielen auswärtigen Gästen

Die Schautafeln vermitteln an einigen Stellen den Eindruck

als ob sich die institutionelle Sprachforschung ins rechte Licht rücken möchte:

"Sprachkritik ist Beschreibung und Bewertung von sprachlichem Verhalten oder

sprachlichen Mitteln zum Zwecke der Optimierung und auf der Basis unterschiedlicher

Kriterien. Sie kann auch mit einer systematischen Analyse von von Sprache

(Sprachwissenschaft) verbunden sein." "Sprachkritik kann Bestandteil

alltäglichen Sprachhandelns und Sprachbewußtseins aber auch Ziel und Ergebniss

professioneller Tätigkeiten sein. Professionelle Sprachkritik findet in Form von Urteilen

einzelner Experten (z.B. in bestimmten Publikationen ) in der Praxis öffentlich wirksamer

Sprachvereine oder in offiziellen Institutionen (z.B. Akademien, Forschungstinstituten)

statt".

Ob es gelänge, Besucherinnen und Besuchern nichtphilologischer Provinienz einen Sinn zu

vermitteln, scheint nicht Gegenstand intensiver Reflexion gewesen zu sein. Das Betrachten

von aufgeschlagenen Büchern hat nur einen begrenzten Reiz. Doch den Eröffnungsvortrag

von Prof. Henne anzuhören hatte sich allemal gelohnt.

In Übereinstimmung mit den Grundregeln der "Deutschen

Gesellschaft" Göttingen, 1738 schließt unser Artikel an dieser Stelle:

§ 21 Man soll sich bey allen Erinnerung der Bescheidenheit und Kürze befleissigen, auch

wender jemahls dem andern ins Wort fallen noch unter währender Beurtheilung besonders

Gespräche führen.

|

Sprache entwickelt sich in Freiheit, in diesem Sinne

"ungezwungen und richtig" Bild links:

Buchtitel eines der ausgestellten Exponate im aufwendig textil gestalteten Einband. |

zum Anfang |