Emmy

Noether |

||||||||||

Eingangshalle Mathematisches Institut , Bunsenstr. |  Emmi Noether (1882-1935) |

| Es gibt wenig in Göttingen was an sie erinnert. Von Fachleuten in einer Reihe genannt: Albert Einstein, Issac Newton, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Richard Feynman, Emmy Noether. - Aber sie war Frau, sie war Jüdin, sie war links, und deshalb bekam sie zu Lebzeit keine formelle öffentliche Anerkennung, wurde nicht zur Habilitation zugelassen, mußte aus ihrem Haus ausziehen und mußte vor den Nazis fliehen. Umso bedrückender ist es, dass diese Mißachtung nicht durch ausgleichende Anerkennung heutzutage entsprochen wird. | |

Am

Math. Institut wurde eine Emmy-Noether-Professur eingerichtet, die Mathematikerinnen

aus aller Welt als Gastdozentinnen nach Goettingen holt. Die erste in dieser Reihe

war Mina Teicher, Professorin an der Bar-Ilan Universität in Israel und Direktorin

des dortigen Emmy Noether Instituts.

Bei der Wiedereröffnung der Alten

Mensa als Tagungs- und Veranstaltungshaus 2016 wurde einer der Säle im Erdgeschoss

"Emmy-Noether-Saal" benannt.

Weltberühmt und fast vergessen Die Mathematikerin Emmy Noether in Göttingen

Bei dem folgenden Text handelt es sich um eine von Regine Wagenknecht für die Veröffentlichung in goest leicht veränderte Fassung des gleichnamigen Artikels aus "pampa - kultur und politik in Göttingen, 9/2000, S.35-38 - die Fotos wurden von der goest-Redaktion hinzugefügt und Bildtexte durch Kursivschrift als Redaktionszusatz gekennzeichnet. Dank an die Autorin, die uns nach unserer Veröffentlichung des Artikels zu Lou Andreas Salomé auch auf Emmy Noether aufmerksam machte.

Emmy Noether wurde 1882 in Erlangen geboren. Mit achtzehn Jahren bestand sie die Staatsprüfung für Lehrerinnen der französischen und englischen Sprache mit sehr gut, übte den Beruf aber nicht aus, sondern besuchte als Gasthörerin Vorlesungen an der Universität Erlangen, nachweislich Romanistik und Geschichte. 1904, mit zweiundzwanzig Jahren, als in Erlangen weibliche Studierende das Recht zur Immatrikulation erhielten, trug sie sich für Mathematik ein und bestand 1907 die Doktorprüfung mit summa cum laude. In den folgenden acht Jahren arbeitete sie ohne Auftrag und Entgelt am Mathematischen Institut in Erlangen, machte sich durch Vorträge und Veröffentlichungen einen Namen, so dass David Hilbert und Felix Klein sie 1915 nach Göttingen holten. Der erste Versuch Hilberts, ihre Habilitation durchzusetzen, scheiterte daran, dass nach der damals gültigen Privatdozentenordnung nur männliche Bewerber zur Habilitation zugelassen wurden. 1919 wurde sie schließlich mit einer Ausnahmegenehmigung habilitiert und 1922 bekam sie den Titel eines "nicht beamteten außerordentlichen Professors" verliehen, der ihr das Recht, Vorlesungen und Seminare abzuhalten, gab, aber kein Gehalt sicherte. Auch als sie Ende der 20er Jahre als Vortragende auf den Kongressen in Bologna und Zürich Weltruhm erreicht hatte, weigerte sich die Universität weiterhin ihr bessere Bedingungen zu gewähren und die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften sah immer noch keinen Anlass, sie als Mitglied aufzunehmen. 1933, nach ihrer Vertreibung von der Universität Göttingen, bekam sie eine Gastprofessur am Women College Bryn Mawr (USA). Dort starb sie am 14. April 1935 an den Folgen einer Operation.

| ".... Noether ist eine große Persönlichkeit; die größte Mathematikerin, die je gelebt hat; und die größte heute lebende Wissenschaftlerin überhaupt, eine Gelehrte mindestens auf der Ebene von Madame Curie. Von der Geschlechterfrage ganz abgesehen, ist sie eine von den zehn oder zwölf führenden Mathematikern der heutigen Generation in der ganzen Welt." (Norbert

Wiener, Mathematiker der Kybernetik / Januar 1935) |

Von

1915 - 1933 lebte, forschte und lehrte sie in Göttingen. Mathematiker aus aller

Welt kamen zu ihr. Im April 1933 wurde sie als Jüdin, der eine "marxistische

Weltanschauung" nachgesagt wurde, von der Universität vertrieben.

In

den Reden in Bryn Mawr und Moskau anlässlich ihres Todes galten Trauer und Gedenken

ebenso der großen Mathematikerin wie der großartigen Frau. "Völlig unegoistisch

und frei von Eitelkeit, beanspruchte sie niemals etwas für sich selbst, sondern

förderte in erster Linie die Arbeiten ihrer Schüler. Sie schrieb für uns alle

immer die Einleitungen, in denen die Leitgedanken unserer Arbeit erklärt wurden,

die wir selbst anfangs niemals in solcher Klarheit bewusst machen und ansprechen

konnten", war 1935 in den "Mathematischen Annalen" zu lesen, einer

berühmten deutschen mathematischen Zeitschrift, deren Herausgeber im Nazideutschland

1935 noch den Mut gehabt hatten, einen Nachruf auf Emmy Noether zu veröffentlichen.

Emmy Noethers Leben in Göttingen lässt sich nur bruchstückhaft erschließen. Es

gibt kaum private Briefe von ihr, und in Göttingen hatte in den ersten zwei Jahrzehnten

nach dem Krieg niemand daran gedacht, die Aussagen noch lebender ehemaliger Studenten,

Kollegen und Bekannten einzuholen. Das holte erst eine Wiener Mathematikerin,

Auguste Dick, Ende der sechziger Jahre für ihre 1968 erschienene Emmy-Noether-Biographie

nach.

Es ist trotz der wenigen Quellen ein vielfältiges Bild, das sich aus

den hier und da verstreuten Erinnerungsstückchen zusammensetzt: das einer begeisterten

Wissenschaftlerin, einer engagierten Lehrerin, einer warmherzigen, lebensfrohen

Frau. Sie liebte es, "Mathematik zu reden", überall, aber sie teilte

auch die Freuden und Sorgen der Menschen, die ihr nahestanden.

Einen intensiven

Eindruck vermittelt ihr Kollege Hermann Weyl in seiner Trauerrede 1935: ".Sie

war, wenn ich so sagen darf, warm wie ein Leib Brot. Sie strahlte eine breite,

tröstliche, lebendige Wärme aus." 1964 auf der Weltausstellung in New York

war in einem der Mathematik gewidmeten Raum unter ihrem Portrait zu lesen. "(...)

Sie war dick, rauh und laut, aber so gütig, humorvoll und umgänglich, dass alle,

die sie kannten, sie gerne mochten."

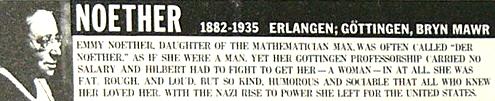

Diese Formulierung findet sich auch im Mathematischen Institut Göttingens an einer Schautafel, die von einer Computerfirma erstellt wurde und die alle bedeutenden MathematikerInnen auflistet.

Am

30.1.07 erhielten wir die Nachricht, dass die Schautafel zur Zeit abgehängt

sei, und man sich dafür einsetzen wolle, dass - falls sie wieder aufgehängt

wird - die beleidigenden Äußerungen überklebt werden.

Ihren Vorlesungen zu folgen, war nicht für alle leicht. Was dazu nötig war, beschreibt am treffendsten ein Student in einem Brief 1931 an seine Mutter: "Prof. Noether denkt schnell und spricht noch schneller. Wer zuhört, muss also schnell denken – und das ist immer ein ausgezeichnetes Training. Außerdem, schnell Denken ist eine der Mathematikerfreuden."

| Die Beziehungen zu ihren Studenten endeten nicht mit den Vorlesungen. Laut diskutierend zog Emmy Noether mit ihren Studenten, der "Noether-Familie" oder den "Noether-Knaben", wie sie genannt wurden, durch Göttingens regennasse Straßen, oder zu langen Spaziergängen in den Hainberg hinauf, auch nach Nikolausberg zum Gasthaus Vollbrecht, wie ein Foto zeigt. Oft gab es zum Abschluss der Spaziergänge bei ihr zu Hause den immer wohlschmeckenden "Pudding à la Noether". |

So selbstverständlich wie sie sich als

Dozentin in einer bis dahin den Männern vorbehaltenen Welt bewegte, öffnete sich

für sie auch eine andere Einrichtung, zu der nur Männer den Zutritt hatten: die

von Fritz Klie betriebene Badeanstalt an der Leine. Auch hier, unter den schattigen

Bäumen, am nicht immer ganz sauberen Wasser, wurde "Mathematik geredet"

und gelacht.

Heitere Begebenheiten werden erinnert, aber auch die "Besorgtheit

und Güte Emmy Noethers in allem, was ihre Schüler oder auch von Unrecht bedrohte

Kollegen betraf." Was für ein Unrecht das jeweils gewesen sein könnte, lässt

sich nur vermuten, wenn man sich in das überwiegend nationalgesinnte und früh

nationalsozialistische Göttingen der zwanziger Jahre versetzt, wo zum Beispiel

der Mathematiker Richard Courant schon 1918 in einer Versammlung mit dem Ruf "Juden

heraus!" beschimpft wurde, wo die Deutsche Nationale Volkspartei (DNVP) schon

1918 zum Kampf gegen die "Bolschewistenhorden" aufrief, wo 1931 das

Haus des Mathematikers Landau, der der jüdischen Synagogengemeinde angehörte,

beschmiert wurde.

Es ist gesichert, dass Emmy Noether Pazifistin und linksorientiert

war. Sie soll von 1919 bis 1922 Mitglied der Unabhängigen Sozialistischen Partei

Deutschlands (USPD), von 1922 bis 1924 der SPD gewesen sein. Für Emmy Noethers

Zivilcourage (oder Arglosigkeit) spricht, dass sie sich trotz der Bolschewistenhetze

in Göttingen nach einem Aufenthalt in Moskau im Winter 1928/29 nur lobend über

die Wissenschaft und Lebensart in der Sowjetunion äußerte, um das Vorurteil "Die

Bolschewiken zerstören die Kultur" zu widerlegen. Sie soll auch einer linksorientierten

Studentengruppe mit Versammlungsverbot mindestens einmal ihre Wohnung zur Verfügung

gestellt haben.

Diese ihre Einstellung war wohl mit ein Grund, dass sie 1932

aus ihrer Wohnung vertrieben wurde. Bis 1922 hatte sie im Düsteren Eichenweg 18

in einer Damenpension, dann wenige Monate im Düsteren Eichenweg 2 gewohnt; von

dort zog sie in den Friedländerweg 57, wo sie, wie einer ihrer vielen Besucher

berichtete, in einer "gemütlichen Dachwohnung" von 1922-1932 lebte.

Der Hauptmieter in dem Haus war seit 1927 der Ägyptologe Professor Dr. Hermann

Kees, der der DNVP angehörte und zu den 42 Unterzeichnern aus der Universität

gehörte, die im April 1933 die beschleunigte Durchführung des nationalsozialistischen

"Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" forderten, und

damit auch die schnelle Entlassung Emmy Noethers. Das Haus Friedländerweg 57 ging

1932 in den Besitz der Turnerschaft Albertia über, und Emmy Noether musste ausziehen,

weil die Verbindungsstudenten nicht mit einer "marxistischen Jüdin"

unter einem Dach leben wollten.

|

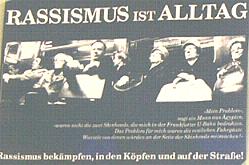

Juli 2003: Plakat über dem Schwarzen Brett im Mathematischen Institut - gegenüber der Wand mit dem Foto von Emmy Noether : "Rassismus bekämpfen, in den Köpfen und auf der Straße." Dieses Plakat passt gut in die Erinnerung an das was Emmy Noether an diesem Ort widerfahren ist. / Red. Goest |

Im April 1933 war sie unter den ersten

sechs Professoren, die aufgrund des Gesetzes zur "Wiederherstellung des Berufsbeamtentums"

fristlos entlassen wurden.

1982 fand in Bryn Mawr zu Ehren des 100. Geburtstages

der großen Mathematikerin ein Symposion statt. Gottfried Noether, ihr Neffe, berichtete

über die Versuche im Nachkriegsdeutschland, die "schäbige Behandlung",

die ihr widerfahren war, wieder gutzumachen. 1958 hatte die Universität Erlangen

viele ihrer ehemaligen Studenten zusammengerufen, um anlässlich des 50. Jahrestages

der Verleihung der Doktorwürde an Emmy Noether ihr Schaffen und Wirken zu würdigen.

1960 wurde eine neue Straße Noetherstraße genannt, 1982 im Mathematischen Institut

Erlangens eine Gedenktafel während eines Festkolloqiums enthüllt. "And next

week, I shall be going to Erlangen to participate in the dedication of the new

Emmy-Noether-Gymnasium, a school for both boys and girls,which will emphazise

mathematics and the natural sciences along with modern languages, subjects which

at one time or other have played an important role in Emmy’s life. I think

that Tante Emmy would have approved.", so endet der Bericht ihres Neffen.

Emmy-Noether-Gymnasium - ein guter Name, der Lehrenden und Lernenden ein

Vorbild für ein unkonventionelles Miteinander geben kann, ein Name, der nicht

erdrückt wie manch anderer.

Und

Göttingen?

Einige Mathematiker halten sie in liebevoller Erinnerung.

Seit etwa zwanzig Jahren ist der (sehr kleine) Gesellschaftsraum im Mathematischen

Institut der Universität Göttingen nach ihr benannt. Unter ihrem Bild und der

Tafel mit der Geschichte ihrer Vertreibung kann wie zu Emmy Noethers Zeiten gelacht

oder "Mathematik geredet" werden.

Heute

ist auch ein Aufenthaltsraum des Mathematischen Instituts zum "Emmy Noether

Raum" benannt worden

Außerhalb

des Instituts wäre sie recht unbekannt, wenn nicht die Göttinger Mathematikerin

und Historikerin Cordula Tollmien(*) 1990 ihrer Biographie und vor allem der Geschichte

ihrer Habilitation und Vertreibung nachgegangen wäre.

Göttingen, die Stadt

und die Universität, hat der großen Mathematikerin im Nachleben ebenso wenig zukommen

lassen wie im Leben. 1979 wurde eine Tafel am Haus Stegemühlenweg 51 angebracht,

aber gerade in dem Haus wohnte sie nur im letzten ihrer achtzehn Göttinger Jahre.

Ein Weg am Nordende der Stadt wurde nach ihr benannt. Es ist ein sehr kleiner

Weg, der zu den fünf Straßen gehört, deren Name wegen Platzmangels nicht in den

Falkplan der Stadt Göttingen eingezeichnet werden konnte und durch eine Zahl ersetzt

ist.

Ich jedoch nenne still für mich die durch die Schillerwiesen führende

Kaiserallee "Emmy-Noether-Allee", in Erinnerung an ihre vielen "mathematischen"

Spaziergänge dort.

-------------

Anmerkung

(*) "Sind wir doch der Meinung, dass ein weiblicher

Kopf nur ganz ausnahmsweise in der Mathematik schöpferisch sein kann...":

Cordula Tollmien, Eine Biographie der Mathematikerin Emmy Noether (1882-1935)

und zugleich ein Beitrag zur Habilitation von Frauen an der Universität Göttingen.

In: Göttinger Jahrbuch, Jg. 38 (1990), S. 153-219.