"Der größte Zwerg"

Theaterstück über

Georg Christoph Lichtenberg (GCL)

Zur

>Hauptseite zum Thema Lichtenberg

in goest

> Jährliche Gedenkfeier am Grabauf

dem Bartholomäus-Friedhof in Gö

Junges

Theater

"Der größte Zwerg

Das

Leben des Georg Christoph Lichtenberg verlief immer wieder sehr unkonventionell,

und es fand zum allergrößten Teil in Göttingen statt. Georg Christoph

Lichtenberg wurde bis heute weder auf die Bühne gebracht noch verfilmt.

Mit „Der größte Zwerg“ stellte das Junge Theater nun ein Theaterstück

über das Leben Lichtenbergs vor. Premiere war am 24. Februar, dem

Todestag von GCL, 2017 im Jungen Theater

Die

Schauspieler*innen: Peter Christoph Scholz (vorne); Linda Elsner , Jan

Reinartz , Agnes Giese , Karsten Zinser , Franziska Lather / Foto (c)

Dorothea Heise

25.2.17

/ G. Schäfer

Die Inszenierung war von der detaillierten Sachkenntnis des Autors und

Historikers Peter Schranz geprägt. Von der Geburt GCLs bis zum Tode

war es eine Parforcejagd durch die >>Biografie

von GCL. Um die vielen Andeutungen im Stück einordnen zu können

setzte schon Kenntnisse über die Biografie GCLs voraus.

Ein

Lichtbergkenner meinte u.a. zur Premiere: "eindrucksvoll und nachdenklich

die Tanzszene und der Brief an Amelung nach dem Tod der Stechardin,

viel O-Ton im "Baldinger-Brief" (Cheapside > und Fleetstreet ...), toll

inszeniert die Helgolandfahrt!"

[ebendiese

Details sind auch dem goest-Rezensenten bereits teiweise entgangen]

Das

Stück wirkte insgesamt wie eine Aneinanderreihung von Fußnoten

in der Form aufblitzender Bilder: hier eine Andeutung, da eine Andeutung,

allenfalls kurze Erläuterungen. Zu kurz, denn hinter den Andeutungen

lauerten umfangreiche Geschichten. Die Expert*innen der Lichtenberggesellschaft,

die im Rahmen ihrer Jahrestagung in Göttingen demnächst sicherlich

das Stück anschauen werden, haben sicher ihre wahre Freude an dem

Stück. An weniger Informierten werden viele Andeutung aber vorbeihuschten.

Obwohl die Elektrizitätsversuche Lichtenbergs noch zu den bekanntesten

Tatsachen seiner wissenschaftlichen Tätigkeit gehören, mag sich

dennoch mancheine/r gefragt haben, welchen Sinn das Auftauchen einer die

Stofftier-Katze haben soll, die plötzlich ins Spiel kam. Sie sollte

daran erinnern, dass GCL bei seinen Vorlesungen zur Demonstration

die Haare einer Katze elektrostatisch auflud. Bei der Darstellung der

Experimente war das Theater übrigens aus Sicherheitsgründen

stark eingeschränkt; die JT-Bühnentechnik hatte sich aber allerhand

einfallen lassen und illustrierte die Experimente einfallsreich mit Gasballons,

Lichtgeräten und Nebelmaschine. Die naturwissenschaftliche Souveränität

Lichtenbergs blitzte im Stück aufs allerknappste und dennoch

erfrischende Weise auf, als Lichtenberg ausrief: "Goethes

Farbenlehre? Alles Schrott!" (womit er ziemlich recht hatte).

GCL hat nach einem Treffen mit Goethe immerhin eine 4 Jahre dauernde Korrespondenz

mit ihm geführt.

Lichtenbergs elektromagnetischen Experimente, die zu späteren Zeiten

in die Erfindung des Fotokopierers mündeten wurde durch die demonstrative

Benutzung eines Fotokopierers in einer Ecke der Bühne gewürdigt.

Apropos Bühne: Auf der Bühne wurde kaum gespielt. Fast alles

fand im Zuschauer*innenraum statt. Dieser war geteilt: links und rechts

Publikum, in der Mitte eine Reihe mit 4 Tischen. Das bedeutete, dass die

Schauspieler*innen oft erst der einen und dann der anderen Hälfte

des Publikums den Rücken zukehrten. Rund um die Tische herum, auf

den Tischen, unter den Tischen, zwischen den Tischen und mit den Tischen

lief dann ein fortdauerndes Spektakel ab. Ein bisschen zu klamaukhaft

vielleicht, ein bisschen zu viel Geschrei und Gerenne rund um die Tische

- als wolle man einen Aufführungsgeschwindigkeitsrekord aufstellen.

Andererseits aber auch herrlich kreativ die Verwendung zweier Tische zur

Simulation von Lichtenbergs Seefahrt nach Helgoland. Ein Tisch quer auf

dem anderen, von 4 Leuten geschaukelt wie ein Schiff auf See und Lichtenberg

an Deck, das wilde Meer bejubelnd.

Bild

2: (v.l.n.r.) Peter Christoph Scholz , Agnes Giese , Linda Elsner , Jan

Reinartz , Franziska Lather

Lichtenberg auf dem simulierten Schiff während der Reise nach Helgoland

/ Fotos c Dorothea Heise

Jede/r Schauspieler/in

bekam einmal den Buckel aufgeschnallt. Der Stoffbuckel und eine Perücke

kennzeichneten den jeweiligen Lichtenberg.

"Sudelstück"

heißt es im Untertitel - und so gab sich die Inszenierung einen

Freifahrtschein für etliche obszöne Einlagen auch mal mit eindeutigen

Hüftbewegungen. Lichtenbergs "Fragment von Schwänzen"

(honi soit qui mal y pense) blieb nicht ohne Hinweis auf die mit wissenschaftlicher

Brillanz vorgetragene Kritik Lichtenbergs an den "Physiognomen".

So

hatte Lichtenberg Zunächst einmal mit einer Streitschrift, »Über

Physiognomik; wider die Physiognomen«, die Lavaters Lehre nach allen Regeln

der Kunst zerpflückt und schließlich vom gelehrten Salontisch fegt; und

später dann auch mit jenem satirischen »Fragment von Schwänzen« (>>DLF,

24.2.1999) die Physiognomen der Lächerlichkeit preisgegeben.

Seine Satire leitete zum Gespött der Physiognomen den menschlichen

Charakter aus Schwanzformen ab, beginnend mit Hundeschwänzen bis

hin zu den Perückenschwänzen der "Purschen". Allein

die Darstellung dieser Episode hätte durchaus Stoff für längere

Ausführungen geboten, um die Ernsthaftigkeit der wissenschaftlichen

Arbeit und die Übersetzung in Satire ausreichend zu würdigen.

Eine

wunderschöne Szene, die auch mit Szenenapplaus des Publikums bedacht

wurde, war "die Schöne und das Biest"-Analogie, diesmal

auf der Bühne getanzt, Linda Elsner mit langem roten Rock auf Stelzen

und das Biest (Jan Reinartz), als Gnom, als Mensch mit Behinderung

, mit Buckel und Tiermaske im Tanz mit ihr.

Linda Elsner , Jan Reinartz (c)

Dorothea Heise

Und dann das Thema

"Lichtenberg und die Frauen". Da haben wir in goest auch so

unsere Erfahrungen gemacht und eine umfangreiche Korrespondenz ausgelöst

als wir vorschlugen bei Promotionsfeiern sollte lieber Lichtenberg statt

des Gänseliesels geküsst werden. In einer daran anschließenden

Debatte kamen dann die >Verschwiegene

Schattenseiten Lichtenbergs ans Tageslicht, deren Problematik auch

im Theaterstück nicht thematisiert wurden.

Und weiter ging es

mit den biografische Stationen Lichtenbergs:

- Die tiefe Trauer über den Tod seiner jugendlichen Hausgehilfin,

die im Alter von 13 bis 18 bei ihm lebte - eine Episode

- die Geburt von vielen Kindern (bühnen-technisch gelöst in

Form von Kissen, die unter dem Rock hervorgezogen wurden und dann unter

Mama-Rufen über den Tisch gerollt wurden)

- die Lust auch nach seiner späteren Heirat mit seiner zweiten Frau

neuen Reizen nachzugehen.

Agnes Giese , Linda Elsner , Jan Reinartz, - (c)

Dorothea Heise // GCLs

Begehren

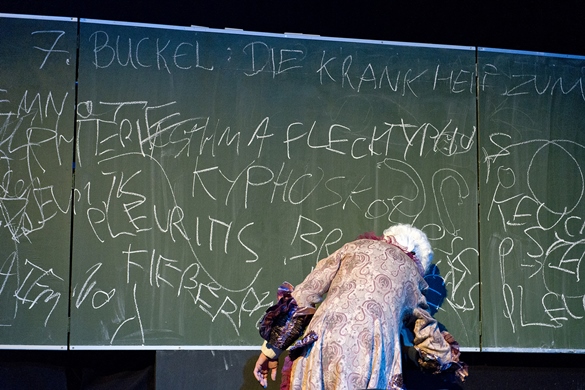

Karsten

Zinser als

GCL schreibt alle Krankheiten an die Tafel, die Lichtenberg gequält

haben.

Und schließlich

die letzte Episode, der Tod - als Folge einer Vielzahl von Krankheiten,

die mit seinem Buckel, der Kyphoskoliose

zusammen hingen. Insbesondere Asthma und Husten wurden über Gebühr

im Stück demonstriert, dass einen als Zuschauer selbst der Hustenreiz

würgend hochstieg. Und

dann in der Todesszene eine veritable Überraschung in einem opernreifen

Sopran von Franziska Lather. Der Bogen von der Geburt bis zum Tod

ist am Ende angekommen. Nun fliegen noch ein paar Stapel Zettel mit Lichtenbergsprüchen

ins Publikum: Aus .... und tosender Applaus.

Inszenierung

und Bühne Peter Schanz

Peter Schanz / foto goest

Kostüme

Gesa Kallsen

Musikalische Arrangements und Einstudierung Peter Christoph Scholz

Dramaturgie Tobias Sosinka

Weitere

Aufführungstermine:

04.03.2017, 20:00 10.03.2017, 20:00 18.03.2017, 20:00 31.03.2017, 20:00

29.04.2017, 20:00 17.05.2017, 20:00 09.06.2017, 20:00 30.06.2017, 20:00

01.07.2017, 20:00

foto: c / goest

|